脂质是生命体不可或缺的分子,广泛参与能量储存、细胞信号传导、膜结构构建等关键生物过程。多项研究表明,脂质代谢失衡与肥胖、高血压、糖尿病、阿尔茨海默病、心血管疾病、帕金森病及癌症等多种疾病密切相关。然而,脂质的复杂性和多样性使得其研究充满挑战。脂质组学(lipidomics)作为系统生物学的一个分支,应运而生,旨在全面分析生物体中的脂类分子。本文将详细介绍脂质组学、脂质分类、研究意义及其靶向分析平台建设。

图1. 脂质代谢异常与相关疾病[1]

脂质组学的定义及分类

脂质组学是系统研究生物体内脂质种类、功能及其动态变化的学科,旨在揭示脂质在生理和病理过程中的作用。脂质组学结合多种分析技术,广泛应用于疾病机制探索、生物标志物发现及临床诊疗等领域。其研究对象包括:

脂质的种类和数量;

脂质代谢途径及其调控机制;

脂质在细胞信号传导和疾病中的作用;

脂质生物分析和统计。

生物系统中的脂质包含数十万种,天然脂质多为疏水脂肪酰基链与极性头部基团通过不同骨架结构(如甘油、鞘氨醇碱基)组合而成,其结构多样性源于头部基团类型、脂肪酰基链长度、不饱和度、双键位置、顺反几何异构、酰基链支链官能团,以及头部基团连接键类型(酯键、醚键、烯醚键)的差异。根据这些化学结构差异,2005年,国际脂质分类和命名委员会(International Lipid Classification and Nomenclature Committee,ILCNC),提出“脂质综合分类系统”(comprehensive classification system for lipids),将脂质分成八大类别:脂肪酸类(fatty acids)、甘油酯类(glycerolipids)、鞘脂类(sphingolipids)、甘油磷脂类(glycerophospholipids)、异戊烯醇类(prenols)、固醇类(sterols)、糖酯类(saccharolipids)和多聚酮类(polyketides)。

图2. 脂质八大类及其各自代表性的结构[2]

八大类脂质构成了庞大的脂质家族,为推动脂质研究领域对标准化、系统化数据资源的需求,美国国立卫生研究院创建了脂质结构数据库(LIPID MAPS),收录了八种脂质类型中的四万多种独特脂质结构,收录的具体数据如下表所示。

表1. 脂质结构数据库收录的脂质类型和数量

Lipid Category | Curated | Computationally-generated | All |

Fatty Acyls [FA] | 9540 | 1898 | 11438 |

Glycerolipids [GL] | 393 | 7378 | 7771 |

Glycerophospholipids [GP] | 1895 | 8297 | 10192 |

Sphingolipids [SP] | 1825 | 3168 | 4993 |

Sterol Lipids [ST] | 4026 | 0 | 4026 |

Prenol Lipids [PR] | 2557 | 0 | 2557 |

Saccharolipids [SL] | 57 | 1294 | 1351 |

Polyketides [PK] | 7183 | 0 | 7183 |

TOTAL | 27476 | 22035 | 49511 |

脂质组学及其靶向脂质组学研究意义

脂质组学作为代谢组学的重要分支,专注于系统性解析生物体内脂质分子的多样性、动态变化及其生物学功能。其研究意义主要体现在以下维度:

揭示脂类代谢的复杂性

脂类分子种类繁多、功能多样,脂质组学通过全面分析脂类分子,揭示其代谢途径和调控机制,为理解脂类代谢的复杂性提供科学依据。

发现疾病标志物

脂类代谢异常与多种疾病(如心血管疾病、糖尿病、癌症等)密切相关。脂质组学通过分析疾病样本中的脂类变化,发现潜在脂类标志物,为疾病早期诊断提供新思路。

解析脂类在细胞信号传导中的作用

脂类分子在细胞信号传导中起关键作用。脂质组学通过研究脂类分子的动态变化,揭示其在细胞生长、分化和凋亡中的调控机制。

推动精准医学和个性化治疗

通过脂质组学分析,可以了解个体脂类代谢的差异,为精准医学和个性化治疗提供科学依据。

促进生物能源和生物材料开发

脂质组学研究为生物能源和生物材料的开发提供理论支持。脂质分子在化学结构(如链长、不饱和度、修饰基团)和动态范围(浓度跨越多个数量级)上的极端复杂性,对分析方法的灵敏度、分辨率和通量提出了重大技术挑战。为应对这一挑战,现代脂质组学以质谱和液相色谱为核心,构建了靶向脂质组学(targeted lipidomics)和非靶向脂质组学(untargeted lipidomics),用于鉴定和定量细胞、组织或生物体内的脂质,从而创建脂质分子的全面谱图,探究脂质的生物学功能,识别与疾病相关的脂质代谢变化,以及开发针对脂质代谢途径的治疗策略。两种脂质组学的特点如表2所示。

表2. 靶向脂质组学和非靶向脂质组学

特征 | 靶向脂质组学 | 非靶向脂质组学 |

目标 | 定量特定已知脂质 | 无偏检测所有脂质,发现未知分子 |

方法 | 依赖标准品、内标和多重反应监测 | 全扫描质谱结合数据库匹配 |

灵敏度 | 高(针对目标分子) | 低(可能漏检低丰度脂质) |

定量精度 | 绝对定量(基于标准曲线) | 相对定量(半定量) |

应用场景 | 验证假设、临床诊断、代谢通路研究 | 生物标志物筛选、新脂质发现 |

靶向脂质组学通过精准定量特定脂质分子,为基础研究与临床应用提供了连接桥梁,其研究与临床应用主要体现在以下几个方面:

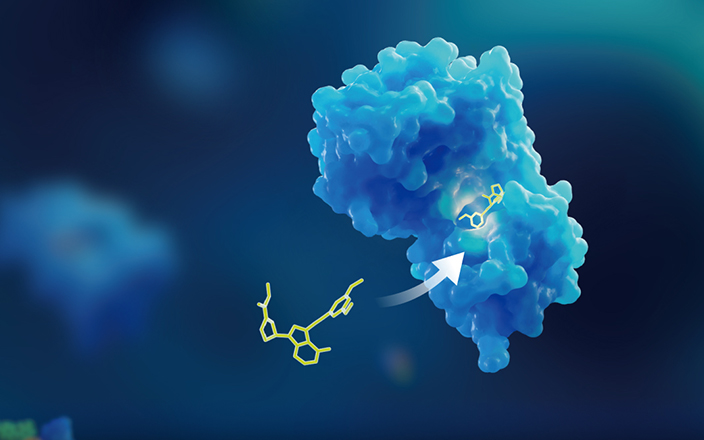

图3. 靶向脂质组学连接基础研究与临床应用

脂质靶向分析平台

基于靶向脂质组学多维度的研究价值,其科学目标的实现高度依赖于精准、高效的脂质分析技术平台。质谱与色谱的结合显著提升了脂质鉴定、定量及功能解析的能力,整个分析流程包括样品采集、脂质提取、基于质谱的脂质组学分析、分析数据处理以及基于质谱的脂质组学应用。

图4. 基于质谱的脂质组学分析工作流程[3]

靶向脂质组学是一种聚焦特定脂质分子或代谢通路的分析方法,通过LC-MS/MS技术对特定脂质分子进行高灵敏度、高特异性定量分析,然而,脂质靶向分析面临多重方法学挑战,具体表现为:

脂质化学结构复杂性

在生物体内存在同分异构体和同系物,引发的结构解析和分离复杂性。

内源性基质效应干扰

生物样本(如血浆、组织)中复杂基质抑制或增强目标信号,影响定量准确性。

离子化效率差异

不同脂质离子化效率差异大,电离响应差异大(如甘油磷脂在正离子模式响应高,而酸性磷脂需负离子模式)。

定量动态范围限制

高丰度脂质与低丰度信号共存时,动态范围不足。

脂质稳定性问题

脂质中丰富的不饱和键易被氧化以及被体内酶水解。靶向脂质组学的核心在于精准解析与疾病、代谢调控或功能研究相关的关键脂质分子。根据分类主要分析的代表性分子见表3:

表3. 靶向定量分析常见的类别和代表性分子

脂质类别 | 代表分子 | 生物学意义 |

脂肪酸类 | 亚油酸、α -亚麻酸、花生四烯酸 | 能量储存与代谢, 维持细胞膜流动性。 |

甘油酯类 | 甘油三酯、甘油二酯(DAG) | 能量储存,激活信号通路,调控细胞增殖与凋亡。 |

鞘脂类 | 神经酰胺、鞘氨醇-1-磷酸(S1P) | 诱导凋亡,调控淋巴细胞迁移与血管生成。 |

甘油磷脂类 | 磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰丝氨酸(PS) | 细胞膜结构基础,触发凋亡,参与脂蛋白组装。 |

异戊烯醇类 | 泛醌 | 作为电子载体参与氧化磷酸化,抗氧化。 |

固醇脂类 | 胆固醇、麦角固醇 | 调节膜流动性,合成激素,维持细胞膜完整性。 |

糖脂类 | 神经节苷脂(GM1)、半乳糖脑苷脂 | 调控神经元功能,参与髓鞘形成。 |

多聚酮类 | 洛伐他汀、红霉素 | 抑制胆固醇合成酶和细菌蛋白质合成。 |

正是因为脂质组学靶向研究的重要性,定量分析将推动脂质代谢研究进入精准化、动态化、系统化的新纪元。

药明康德DMPK在靶向脂质组学领域,基于超高效液相色谱串联质谱(UPLC-MS/MS)系统,构建了涵盖八大类脂质的定量分析方法。以下将系统阐述脂肪酸、甘油磷脂酸、固醇及代谢产物等几种常见脂质的靶向定量分析。

脂肪酸LC-MS/MS分析

脂肪酸作为脂质代谢的关键代谢枢纽,在生物体内执行多重生物学功能:作为高密度能量载体参与三羧酸循环供能,构成细胞膜磷脂双层的结构基础,通过花生四烯酸代谢级联调控炎症信号通路,并作为核受体(如PPARs)配体调控脂质代谢相关基因表达。

图5. 脂肪酸类与其他几种脂质在体内相互转化关系图[4]

流行病学研究证实,循环脂肪酸谱异常与胰岛素抵抗、2型糖尿病(T2DM)、非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)及动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)存在显著病理生理学关联,体内脂肪酸浓度的准确定量对于疾病的监测尤为重要。

在脂肪酸LC-MS/MS分析过程中面临以下方法学挑战:

结构多样性干扰

碳链长度(C2-C30)、双键数量(0-6)及位置异构(ω-3/ω-6)形成的同分异构体群,导致色谱分离度不足与质谱鉴定特异性下降。

理化性质跨度大

短链脂肪酸(SCFAs,C2-C5)因高极性在反相色谱中保留弱,需采用亲水相互作用色谱(HILIC)优化;长链脂肪酸(LCFAs)因强疏水性易在管路/色谱柱吸附,需高温柱箱配合甲酸铵缓冲体系改善峰形。

基质干扰效应

生物样本中磷脂通过空间位阻抑制电离效率,高浓度盐类引发电荷竞争,需优化固相萃取(SPE)前处理与离子源参数。

动态范围覆盖难题

从皮摩尔级SCFAs至毫摩尔级LCFAs的浓度跨度,需采用分段扫描(segment scan)或动态排除(DDA)技术提升检测灵敏度。

离子化效率限制

羧酸基团在ESI源中易形成去质子化[M-H]-离子,需引入衍生化试剂(如AMP+)增强电离响应。

针对脂肪酸的特性和分析难点,药明康德DMPK通过色谱柱选择、流动相和梯度优化实现长短链脂肪酸的全覆盖分析;通过洗针溶剂、添加剂种类和浓度相互作用解决了残留干扰的问题,在多种动物基质上实现了色谱分离和准确定量。

图6. UPLC-MS/MS系统分离动物基质中两种脂肪酸色谱图

脂肪酸分析的挑战源于其结构多样性(链长、双键)、理化性质差异(极性/疏水性)及生物样本复杂性。解决策略需结合色谱优化(如HILIC/RPLC联用)、衍生化/同位素标记、高分辨质谱及软件辅助数据处理,以实现精准定性与定量。

甘油磷脂酸LC-MS/MS分析

甘油磷脂是参与细胞信号转导的细胞膜的主要成分,根据其极性头部的性质,磷脂家族进一步分类为磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰丝氨酸(PS)、磷脂酰肌醇(PI)、磷脂酸(PA)、心磷脂(CL)等。这些化合物在体内能顺序代谢并在生理过程中起到重要作用,包括参与细胞膜的生成、信号传导、膜蛋白调控、细胞器的生成和疾病相关。在LC-MS/MS分析中根据化合物性质,PA、PS、PI等选择负离子模式,PC、PE等选择正离子模式。

图7. 甘油磷脂主要的磷脂种类及其相关疾病[5]

作为生物标志物,溶血磷脂在甘油磷脂代谢通路起到重要作用,如溶血磷脂酰胆碱(Lyso-PC)作为一种炎症介质,调节内皮细胞的增殖和凋亡,从而影响动脉粥样硬化的发展。溶血磷脂酸(Lyso-PA)对心肌细胞凋亡和成纤维细胞增殖均有影响,在冠心病的发生及发展中至关重要,这两类溶血磷脂是生物样品中经常检测的标志物。

Lyso-PA同时含亲水磷酸基团(极性)与疏水单酰基链(非极性),导致反相色谱中保留行为不稳定,在色谱上具有峰型拖尾、残留明显、负离子信号低等分析难点。药明康德DMPK基于溶血磷脂类化合物的理化特性及药物研发需求,针对Lyso-PA的溶解性、强极性、低丰度、稳定性等问题,我们通过如下办法优化:

选择合适的溶剂,确保化合物溶解并长时间储存稳定;

选择合适的沉淀剂和替代基质,在沉淀剂和替代基质中加入合适浓度的稳定剂,确保分析过程化合物稳定以及替代基质加标回收符合要求;

调整流动相pH值和挥发性盐浓度,使溶血磷脂酸化合物在色谱柱上峰型对称、低残留和出峰时间稳定;

调整流动相梯度,分离化合物同分异构干扰;

优化离子源参数,提高化合物在质谱上的响应。

图8. 多种磷脂酸LC-MS/MS分析

通过系统优化液相色谱(LC)的流动相组成、梯度、pH值以及色谱柱类型,可显著提升磷脂酸的分析性能,具体体现在:

检测限降低,可达到1 ng/mL;

柱残留少,整体残留低于千分之五;

峰型改善,色谱峰对称、不拖尾,能够分离因双键位置不同导致的同分异构体;

对分析碳链长度和双键对化合物在色谱上的保留时间的影响,有助于未知化合物定性分析。

固醇及代谢产物胆汁酸的LC-MS/MS分析

固醇是一类具有四环结构的脂类分子,它们在脂质代谢中不仅作为细胞膜的关键成分,还参与信号转导、激素合成及能量代谢调控,对于维持生命活动和生理功能起到重要作用。

固醇仅含一个羟基(-OH)作为极性基团,其余结构为疏水的四环碳架和烷基侧链,整体极性低且无强酸性或强碱性官能团,难以通过质子化或去质子化形成稳定的带电离子,使用LC-MS/MS分析时往往信号低,因此,通过衍生化策略对固醇化合物进行化学修饰,能够有效改善质谱检测性能。

图9. 固醇类化合物衍生示意图[6]

在特定条件下固醇与2-吡啶甲酸衍生化反应,衍生后可显著增强目标物在电喷雾电离源中的离子化效率。同时,衍生化产物的分子量增加和结构刚性化可减少质谱裂解过程中的非特异性碎片化,提高准分子离子的丰度,从而在多反应监测(MRM)模式下获得更高的信噪比。此外,衍生化还可通过引入亲水性或疏水性基团优化化合物的色谱保留行为,进一步降低基质效应干扰。这种双重增强作用使衍生化成为提升固醇类化合物检测灵敏度、方法重现性和定量准确性的关键技术,尤其适用于痕量生物样本或复杂基质中的精准分析。酰化试剂及作用机制如表4所示。

表4. 固醇类酰化反应试剂和作用

试剂 | 作用机制 |

2-甲基-6-硝基苯甲酸酐 | 提供酰基(R-CO-O-CO-R'),作为胆固醇羟基的酰化试剂。 |

DMAP | 亲核催化剂,通过形成酰基-DMAP中间体降低反应活化能,加速酰化速率。 |

三乙胺 | 中和反应生成的羧酸(RCOOH),防止酸性条件导致逆反应或酯水解。 |

吡啶 | 用作溶剂,保持反应环境,且能溶解试剂和反应物,也可以有助于中和由苯甲酸酐生成的酸性副产物 |

固醇类化合物的酰化可以增强化合物整体极性,降低衍生产物在色谱上的保留和残留,在质谱上提高离子化效率,同时解决质谱灵敏度与色谱分离的挑战,为复杂生物样本中固醇类分子的高精度分析提供了通用技术框架。

图10. 胆固醇衍生后信号增强

胆汁酸作为胆固醇在肝脏分解代谢的终产物,参与脂质代谢,其生理功能贯穿脂质“消化-吸收-转运-排泄”全流程。该分子通过独特的双功能机制发挥重要作用:一方面作为两亲性分子通过物理乳化作用促进膳食脂质消化吸收;另一方面通过激活核受体(FXR、LXR)和膜受体(TGR5)等信号通路,精密调控胆固醇合成、脂蛋白代谢及能量平衡。其肠肝循环系统不仅维持胆固醇稳态,更构建了宿主-菌群代谢对话的桥梁,经肠道菌群修饰生成的次级胆汁酸可反向调节宿主脂代谢。

从临床应用角度,胆汁酸代谢紊乱与肥胖、非酒精性脂肪肝、动脉粥样硬化等代谢综合征密切相关,已成为血脂异常治疗的关键靶点。

药明康德DMPK基于色谱-质谱联用技术平台,开发了具有高灵敏度、优异分离度的检测方法,成功克服传统方法在复杂生物基质中同时检测多生物标志物的技术瓶颈。该方法采用正负同时采集模式,仅需10分钟就能完成多种胆汁酸的分析,为精准解析胆汁酸代谢网络提供可靠的技术支撑,图11为部分胆汁酸的TIC色谱图。

图11. 部分胆汁酸分析色谱图

药明康德DMPK对于脂质组学靶向定量分析能力的建设不仅局限于以上类型,对于甘油三酯(甘油酯类)、神经酰胺及鞘氨醇-1-磷酸(鞘脂类)、Erythromycin(多聚酮类)、Lipid IVA及DSMP(糖酯类)等各类脂质均建立系统的分析方法。

脂质组学作为一门新兴学科,正在为揭示脂类分子的奥秘提供强有力的工具。靶向定量分析脂质,不仅在基础研究中具有重要意义,还在疾病诊断、精准医学、生物能源等领域展现出广阔的应用前景。未来,随着技术的不断进步,脂质组学将继续为人类健康和可持续发展做出重要贡献。

结语

药明康德DMPK依托多维质谱技术平台,构建了以基于三重四极杆和高分辨质谱(SCIEX Triple Quad 6500、SCIEX Triple Quad 7500、Xevo TQ Absolute、Orbitrap Eclipse Tribrid MS System等)为基础的靶向脂质组学分析能力,实现脂质精准定量分析,并逐步探索建立以Orbitrap Eclipse Tribrid MS System、Waters Vion IMS Qtof、Xevo-G2-S-Qtof等高分辨质谱为基础的非靶向脂质组学分析能力。培养了一批高效、高质、专业的分析团队,基于分析经验和脂质数据库,提供从样本处理、多组学数据整合到生物标志物挖掘的一站式解决方案,支持药物研发、疾病机制探索,赋能全球客户应对脂质代谢研究,加速创新药开发与精准医疗落地。

图12. 药明康德DMPK脂质组学分析检测平台

作者:龚武云,张显春,陈前,张烁,王洪梅,李陟昱,邢丽丽

编辑:富罗娜·克里木,钱卉娟

设计:倪德伟,张莹莹

药明康德DMPK依托中国(上海、苏州、南京和南通)和美国(新泽西)的研发中心,提供从早期筛选、临床前开发、到临床研究阶段的综合型药代动力学服务,助力您快速推进药物研发流程。拥有上千人的研发团队,服务超1600家全球客户,具有超过十五年的新药申报经验,已成功支持超过1700个新药临床研究申请(IND)。

点击此处与我们的专家进行联系

参考

[1] Linna Xu, Qingqing Yang and Jinghua Zhou.Mechanisms of Abnormal Lipid Metabolism in the Pathogenesis.Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 8465.

[2] Thomas Züllig,Martin Trötzmüller,Harald C. Köfeler.Lipidomics from sample preparation to data analysis: a primer. Analytical and Bioanalytical Chemistry (2020) 412:2191–2209.

[3] Tianrun Xu,Chunxiu Hu,Qiuhui Xuan, Guowang Xu. Recent advances in analytical strategies for mass spectrometry-based lipidomics. Analytica Chimica Acta 1137 (2020) 156e169.

[4] Oswald Quehenberger , Aaron M. Armando , Alex H. Brown , Stephen B. Milne , David S. Myers. Lipidomics reveals a remarkable diversity of lipids in human plasma. Russell, J. G. McDonald, S. Subramaniam, E. Fahy, and E. A.Dennis. Lipidomics reveals a remarkable diversity of lipids in human plasma. J. Lipid Res . 2010. 51: 3299–3305.

[5] Raoxu Wang, Bowen Li, Sin Man Lam, Guanghou Shui.Integration of lipidomics and metabolomics for in-depth understanding of cellular mechanism and disease progression. 2020, 47(2): 69-83.

[6] Lishan Chen,Rui Xiu,Huan Wang,Longxing Wang,Guanmin Wu,Jian Liang.Simultaneous Quantification of Ten Oxysterols Based on LC–MS/MS and its Application in Atherosclerosis Human Serum Samples.Original Published: 23 November 2018 Volume 82, pages 553–564, (2019).

加入订阅

获取药物代谢与药代动力学最新专业内容和信息